脈拍と血圧

脈拍とは、血液が心臓から大動脈に送り出される際(駆出)に生じる拍動で、その拍動が大動脈の弾性(弾性エネルギー)によって、全身の動脈に伝わり触知されます。

脈拍を測定することで、

①脈拍の回数(多い、少ない)

②脈拍のリズム〔整(規則的)、不整(不規則)の有無〕

③脈拍の性状(末梢血管抵抗の大きさ、立ち上がりの速さ)

④脈拍の左右差などが確認でき、心臓を中心とした循環器系の異常を早期に発見できます

異常値として、1分間に100回を超える場合は頻脈、50回未満を徐脈と呼びます。

頻脈・徐脈やリズムの乱れが見られる場合は、心機能の異常や脱水症状などの可能性があります。

ナース専科【連載】ねじ子のヒミツ手技

バイタルサインの基本! 脈拍測定に適した部位と手順より

脈拍測定に適した部位

拍動を感じられればどこでもかまいませんが、最も脈が触れやすい「橈骨動脈」を選択するのが一般的です。

※ただし、血圧が60mmHg以下の場合、撓骨動脈では脈拍を触知することができないので、総頸動脈を選びましょう。

膝窩動脈・後脛骨動脈・足背動脈について

脈拍数の測定に使用することはほとんどありません。主に下腿の循環動態を把握したいときに選択します。

測定手順(橈骨動脈の場合)

手順1 示指・中指・薬指を軽く当てる

示指で橈骨動脈の末梢側を軽く押さえるようにして、中指・薬指で触知します。

手順2 左右差の有無を確認する

左右差がある場合は、どちらかの動脈に血行障害があることが推測されます。

手順3 測定する

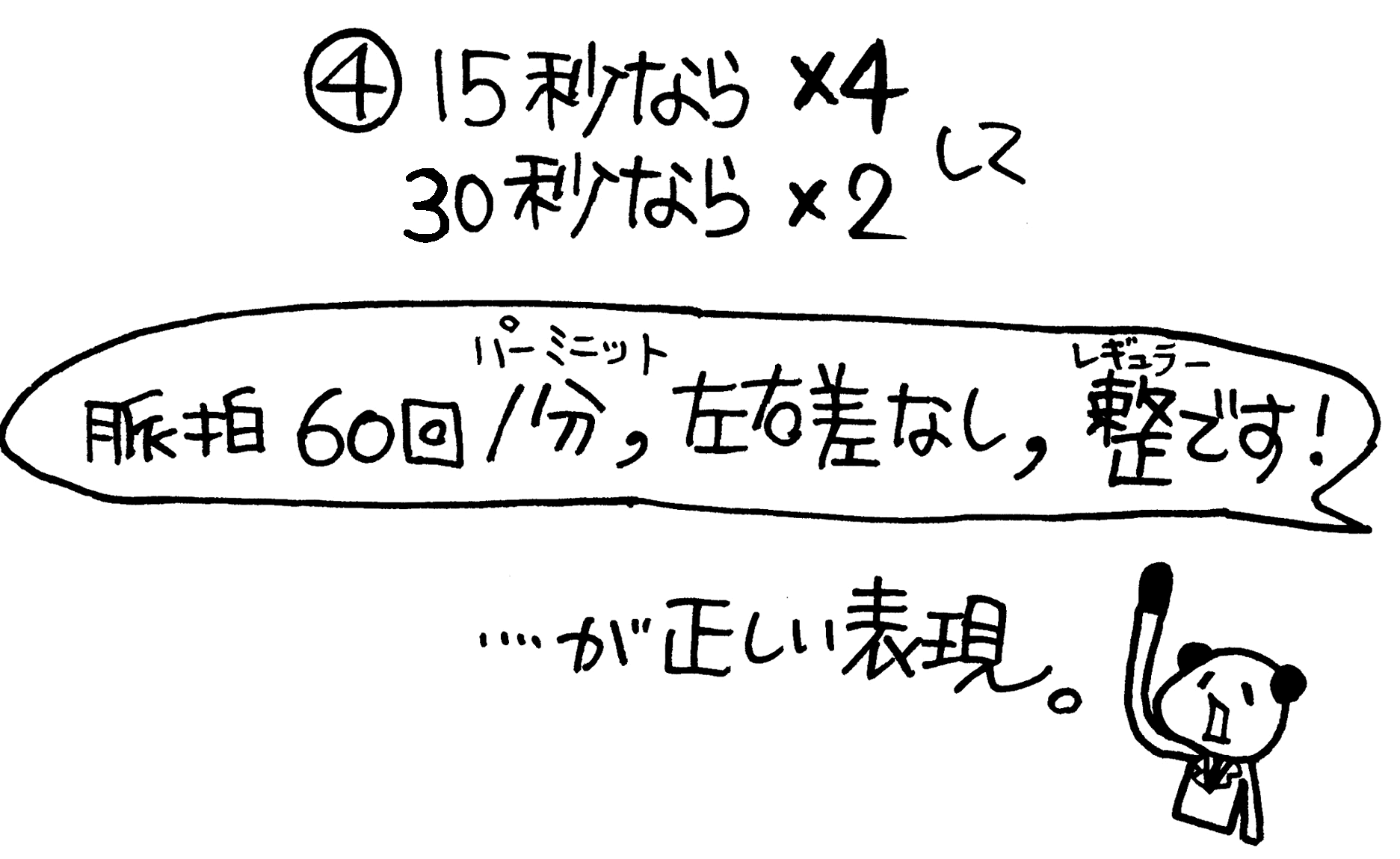

15秒間または30秒間、脈をカウントします。ただし、脈拍欠損・不整脈がみられる場合、60秒間継続して測定する必要があります。

手順4 記録・報告する

「15秒間測定値×4」または「30秒間測定値×2」で60秒の脈拍数を算出し、左右差と共に報告します。

脈拍測定の基礎

1) 触診部位

・心臓に近く、最も脈拍が触れやすい橈骨動脈で行うのが一般的。

・しかし、収縮期血圧が60mmHg以下となった場合、橈骨動脈の触知は困難となるといわれています。

そのような場合は、もうすこし中枢の上腕動脈を触知してみます。

・膝窩動脈、後脛骨動脈、足背動脈などは、下肢の血圧測定時や下腿の循環動態を観察する場合に触診。

2) 触診方法

・示指・中指・薬指(環指)の3本を軽く当てて触診。

・示指は橈骨動脈の末梢側をかるく押さえるようにし、中指・薬指(環指)の2本で触知。

・特に初めて触診する場合、両方の動脈を同時に触診し、左右差の確認を行います。

・左右差がある場合は、どちらかの動脈に血行障害があることが推測されます。左右上肢の血圧を測定し、血圧の左右差が20mmHg以上であれば、血行差があることがほぼ確定できます。

3) 測定時間

・本来は1分間の測定値で評価しますが、15秒間測定値×4または30秒間測定値×2で算出してもよいとされています。

・ただし、脈拍欠損など不整脈の症状などがみられた場合、1~2分間継続して触診する必要があります。

• 緊急時は、触知である程度予測つく

– 橈骨動脈で触知可 :収縮期血圧>80mmHg

– 大腿動脈で触知可 :収縮期血圧>70mmHg

– 頸動脈で触知可:収縮期血圧>60mmHg

上の図で示した触診は、特に急変時に、血圧計を準備して測定する以上に素早く対応できる方法。

1.)橈骨動脈が触れない場合→大腿動脈の触診

2.)大腿動脈が触れない場合→頸動脈の触診

3.)血圧計の準備ができた場合、血圧計で測定。

大腿動脈の触診では、プライバシー保持に特に注意。

また頸動脈の触診は、両側の頸動脈を触診してはいけません。

必ず片側の頸動脈の触診をします。

さらに説明しますと、橈骨動脈の触診で脈波を触れた場合でも、その「強さ」を触知します。

触れが弱い場合は、血圧が低下している可能性が高いので、血圧計での測定に加え、同時に意識レベルなども含めた全身のフィジカルアセスメントも実施し対処していきます。